27 novembre 2019

Photo Pinterest

Photo Première

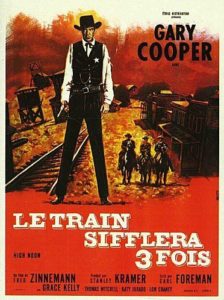

Dans ce film culte réalisé par Fred Zinnemann en 1952, le shérif Will Kane (Gary Cooper à son sommet) doit affronter Frank Miller qu’il avait jadis arrêté et envoyé en prison pour cinq ans. Le shérif, malgré les supplications de sa femme (Grace Kelly), une quaker, qu’il venait d’épouser le jour même, décide d’accomplir son devoir et cherche à recruter une équipe. Kane se dirige vers l’église du village où il espère trouver de l’aide. Les fidèles se dérobent et le pasteur se retranche dans un lâche mutisme. Jacques Tourneur évoquera à propos du film : «La belle église blanche qui semble chaleureuse et accueillante au début, finit par abriter et protéger toute la lâcheté humaine et rejeter cruellement le héros venu y trouver une dernière chance de salut». Kane restera seul pour livrer le combat face à Miller et sa bande.

À l’approche des trois coups de sifflets fatidiques annonçant l’arrivée de Miller, la détresse du shérif se lit sur son visage alors que le village entier retient son souffle. L’horloge sonne les minutes, tout se joue en temps réel. La caméra filme Kane en contre plongée, marchant sous le soleil, seul dans sa tourmente, conscient de sa fragilité, mais déterminé à assumer ses responsabilités. On entend en fond musical la chanson du film, reprise inlassablement, accentuant la solitude et l’angoisse de Kane : Do not Forsake me, oh my darling… Et quel désespoir lorsque Kane voit son épouse et son ancienne maîtresse (impressionnante Katy Jurado) quitter la ville alors que la caméra, dans un travelling arrière plongeant époustoufflant, s’éloigne de Kane et le laisse là, au milieu de la rue, dans son immense accablement.

Une succession de plans se projettent sur les visages tendus, ceux des clients du saloon dans l’attente du règlement de comptes, ceux des paroissiens silencieux la tête basse, celui de l’épouse de Kane, pétrifiée d’angoisse, celui de l’ancienne maîtresse, fataliste… Avant que se dénoue la tragédie, avant que Kane rende son insigne et que la population vienne le congratuler, là où elle s’était si honteusement rétractée.

On a rarement aussi bien filmé le suspense.

Le train sifflera trois fois

Fred Zinnemann – USA 1952

Disponible en DVD et Blu-ray

==================================================================================