4 juin 2018

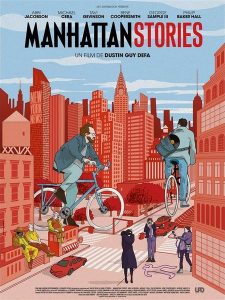

Le film de Dustin Guy Defa est comme un jeu de cartes que l’on bat et rebat, avant d’étaler les cartes sur la table. Plusieurs mini-films apparaissent et disparaissent, parfois sans lien les uns avec les autres, parfois se recoupant au hasard du montage. Voici Benny, un collectionneur de vinyles, excité à l’idée de mettre enfin la main sur un enregistrement original de Charlie Parker. Son ami Ray, plonge dans une déprime abyssale après avoir voulu se venger de sa petite amie en postant des photos d’elle, nue. Voici Claire, apprentie journaliste qui essaye, sans grand enthousiasme, de prouver la culpabilité d’une femme qui aurait assassiné son mari. Claire, dont le rédacteur en chef est amoureux et dont l’idylle tournera court le laissant prostré, au bord du suicide. Et puis il y a ces deux copines, hyper-névrosées, qui passent leur temps à débattre autour de leurs désirs sexuels. Nous sommes là dans un New York bouillonnant et paisible à la fois, peuplé de trentenaires névrosés, qui, sans aucun doute, nous font penser aux héros de Woody Allen, de Jim Jarmusch ou de Philip Roth. Tous les personnages du film vivent des aventures qui nous paraissent tout à fait insignifiantes, mais qui pour eux sont vécues comme de profonds drames existentiels; et c’est précisément cette distance qui donne au film son caractère humoristique. Les raccourcis dans le traitement des plans et des dialogues de chaque séquence rendent les situations carrément hilarantes : le rédacteur en chef effondré sur son bureau s’apitoyant, comme un enfant, sur son sort de prétendant délaissé; son assistante complètement paumée ne rêvant que de retourner à son ancien job de salariée tranquille; Ray, dont la culpabilité le transforme en ectoplasme congelé; la passivité de l’horloger chez qui semble se tramer le dénouement du fameux meurtre … Pas de violence dans ce film, mais de l’émotion, de la légèreté, de l’énergie et de l’humour… et Manhattan en toile de fond.

Manhattan Stories

Titre original : Person to Person

Réalisé par Dustin Guy Defa

USA – 2017

En salles depuis le 16 mai 2018

======================================================================================